| Référence : O17101 Titre : Essuie-mains à chaînes Date : 1971-1974 Description et dimensions : Chaînes de plastique accrochées sur un dévidoir à essuie-mains en bois Performance associée Hygiène de l’Art | Provenance Collection l’artiste Observations Expositions Céret Bibliographie URL |

| Référence : O17201 Titre : DEFENSE D’ART-FISCHER Date : 1972 Description et dimensions : Métal émaillé 100 x 30 cm Performance associée Hygiène de l’Art – Campagne prophylactique | Provenance 3 exemplaires Collection de l’artiste Collection du Musée d’Art Moderne de Céret Collection du Musée National d’Art Moderne (Centre Pompidou) Observations Expositions Céret – Centre Pompidou – Exposition Oudin Bibliographie L’hygiène de l’art Lorsque l’on tente de repenser le rôle de l’art, sa fonction sociale, son avenir le plus intéressant, il y a un moment où il faut même s’efforcer de libérer sa mémoire, oublier les modèles, les thèmes, les esthétiques, les admirations. Tenter de faire table rase du passé pour reconstruire avec plus de liberté et si possible avec une nouvelle créativité. Ne plus penser adaptation, renouvellement, perfectionnement, mais divergence, radicalement. C’est ce que j’ai tenté au début des années 1970 en détruisant mes propres oeuvre d’art, en proposant aux autres artistes que je connaissais de m’envoyer chacun une oeuvre d’art à déchirer, en organisant des expositions hygiéniques de ces oeuvres déchirées et en parodiant les fameux panneaux interdisant d’afficher sur les murs pour me moquer de ma propre prétention artistique. J’ai ainsi repris ma liberté toute crue. Réf : Blog Avenir de l’Art 29/04/2011 URL L’art dans la rue Mailly,Perpignan 1972 « Il y 40 ans, Hervé Fischer signait sa première rencontre avec Perpignan. Entre intervention plastique et action d’agit-prop, il participe à l’occupation de la Rue Mailly avec les artistes de la mouvance de l’Art dans la rue (27.05.1972). Dès lors la Catalogne s’inscrit dans son œuvre ; co-commissaire de l’exposition Impact II du Musée d’Art Moderne de Céret (Eté 1972), il exposera à la salle d’art alternatif de Perpignan Le Flux et transformera la Librairie Coste-Torcatis en Pharmacie Fischer & Cie (novembre 1975) délivrant des ordonnances thérapeutico-artistiques. Grâce à ses réseaux catalans, Hervé Fischer transformera quelques mois plus tard la ville de Perpignan en un vaste champ d’expérimentation pour croiser pratique artistique et sociologique. Transformer les perpignanais en matériau d’art, telle a été la première action d’envergure du Collectif d’Art Sociologique (septembre 1976). Une carrière entre théorie et pratique qui se voit couronnée par une rétrospective présentée au Musée d’Art Moderne de Céret en 2010. A l’occasion du 40e anniversaire de l’intervention de la Rue Mailly, toujours fidèle à l’avant-gardiste Librairie Coste-Torcatis, Hervé Fischer viendra y donner une conférence exceptionnelle ‘Éloge de l’avenir’ ce jeudi 26 janvier à 18h. » Eric Forcada Je suis resté très attaché à Perpignan et y reviens chaque fois que possible. C’est lors de ma dernière visite en 2012, lors d’une rencontre à la librairie Coste-Torcatis, qu’Eric Forcada avait annoncé ma venue. Chantal Marchon, réalisatrice à la télévision m’a envoyé un court documentaire qu’elle avait tourné en 1972 lors que nous avions été quelques artistes à envahir un beau jour la rue Mailly : nous célébrions « l’art dans la rue ». Claude Viallat, Michel Bertrand, Pascal Fanconny,Ben Vautier, moi-même et plusieurs autres que je ne réussis plus à identifier, y compris des artistes qui se peignaient le corps. L’idée était alors celle de rapprocher l’art et les gens, en dehors des événements élitistes et commerciaux dans les galeries d’art, ou dans les musées, de « déconstruire » la peinture, la libérant du chassis pour la suspendre sur des bâches, et, dans mon cas, de pratiquer ce que j’appelais « l’hygiène de l’art »: un questionnement démystificateur. Ce documentaire est emblématique d’une époque, mais il est demeuré marginal ou oublié. Il est donc intéressant que Chantal Marchon le rediffuse bientôt à la télévision FR3. Réf : Blog Avenir de l’Art 04/08/2014 URL |

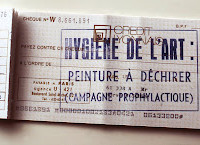

| Référence : O17202 Titre : Le chéquier de l’artiste Date : 1972 Description et dimensions : carton et papier Performance associée Hygiène de l’Art – Campagne prophylactique | Provenance Collection de l’artiste Observations Expositions Céret – Centre Pompidou – Exposition Oudin Bibliographie Un « art sociologique » ? par Anne Sauvageot, écrivain, professeur de sociologie à l’Université de Toulouse Le Mirail Même s’il ne fallut pas moins de trente-cinq ans pour transformer une pissotière en œuvre d’art, les adeptes de la première heure – Dada et les surréalistes – avaient trouvé dans le sillage « duchampien » de quoi tisser la toile de fonds des avant-gardes. De déclaratifs en déclaratifs, aussi subversifs qu’ubuesques, les avant-gardes purent se livrer à qui mieux mieux au dépassement des dépassements de l’art jusqu’à ce que mort s’en suive, du moins dans les litanies discursives qui voulurent voir dans la « crise de l’art » sa fin proche. Et vint « l’art sociologique ». Si le manifeste de Tzara avait bien marqué la volonté des dadaïstes de dénoncer la complicité de l’art avec les valeurs bourgeoises, il n’en demeure pas moins que les assauts surréalistes de la nouveauté pour la nouveauté et les dérives des chapelles stylistiques ramenèrent l’art sur la place marchande et non moins bourgeoise, autrement dit dans le cul-de-sac tant décrié. Le temps était venu de nettoyer l’art de ses turpitudes élitistes et mondaines, de pourvoir à son « hygiène » lui apportant d’autres raisons d’être que ses seuls soubresauts devant une mort fantasmée et revendiquée jusqu’à la vantardise. Au anciennes déclarations s’opposa ainsi celle d’un « art sociologique », critique et averti, dépassant à son tour les militantismes avant-gardistes. La nécessité de renouer avec la réalité sociale était affichée et alliait aux outils théoriques de la sociologie une pratique artistique dans et pour un social qui ne serait plus réduit au ghetto dans lequel l’avaient enfermé les avant-gardes. C’est ainsi que fut créé en octobre 1974 le collectif d’art sociologique… Réf : Extraits du catalogue de Céret p 11-12 |

| Référence : O17203 Titre : Art - Avez-vous quelque chose à déclarer ? Date : 1972 Description et dimensions : Panneau rond en tôle émaillée sur pied 49,5 cm de diamètre (46 cm série 2) et 2,5 profondeur Performance associée Emblème de toutes les performances et expositions à partir de sa conception | Provenance Série 1 en 1972: 10 exemplaires – Série 2 en 2010 : 10 exemplaires Collection de l’artiste - Musées : Céret (volé pendant l’expo Impact), Centre Pompidou Collections particulières Observations Autres productions : panneau en bois en version portugaise pour le MAC-USP de Sao Paulo, autres panneaux en versions espagnole, allemande, hollandaise, anglaise : ronds de papier collés sur des panneaux urbains Reproduction déclinée en peinture éphémère sur le parvis du Centre Pompidou URL en magnets et en cartes à l’initiative du Centre Pompidou à l’occasion de l’exposition URL Expositions Toutes les expositions individuelles et nombreuses expositions collectives Exemples : Céret URL Sao Paulo URL Centre Pompidou URL Bibliographie Ma vie d’artiste Toute ma vie professionnelle s’est construite autour de cette question, qui résumait mes quêtes antérieures, que j’ai formulée à l’âge de 30 ans exactement, en octobre 1971, sur un panneau de signalisation en tôle émaillée: ART – AVEZ-VOUS QUELQUE CHSE À DÉCLARER? Ma question était à la fois sociologique et mythanalytique. Sociologique parce que ce panneau de « douane culturelle » renvoyait à des clivages sociologiques au moment où émergeait en force l’avant-gardisme élitiste que je critiquais. Mythanalytique, parce que le mythe de l’art était alors déjà pour moi le mythe le plus significatif de notre rapport au monde du point de vue de la création et de l’interprétation que nous en construisons. Depuis, j’ai travaillé à construire une théorie et une pratique de l’art sociologique qui sont devenues aussi une pratique mythanalytique, comme en témoignent mes innombrables performances sociologiques successives dans divers groupes sociaux, grâce aux quelles j’ai pu maîtriser ma névrose d’enfant et sur la base des quelles j’ai pu construire la théorie de la mythanalyse que je propose de plus en plus publiquement. Je n’avais pas en tête un projet aussi clair que le compte rendu que j’en formule aujourd’hui. J’étais plutôt confronté à mes incertitudes, ma solitude, mes angoisses existentielles et je progressais sans en avoir vraiment conscience. Je ne savais pas bien comment assumer cette double activité théorique et pratique, que ni le milieu artistique, ni le milieu intellectuel, encore moins universitaire, n’étaient disposés à reconnaître. C’était par moment – à de nombreuses et longues reprises, décourageant; parfois un petit signal de reconnaissance me relançait dans mon activisme incessant. J’ai essayé dans les années 1980-90 d’en faire mon deuil, en vain. J’y ai finalement consacré ma vie. Mais avec le recul du temps, aujourd’hui, à 77 ans, 47 ans plus tard, je prends pleinement conscience de l’unité de cette démarche. L’art sociologique a été ma pratique artistique, mais aussi mon analyse mythanalytique. Et la théorie de la mythanalyse que j’ai ainsi construite, était donc inséparable de ma démarche artistique. L’une a été la base de l’autre et réciproquement. J’ai passé ma vie à répondre à ma question originelle sur l’art : ces quelques mots sur tôle émaillée! Cette question inscrite sur ce panneau de signalisation routière a donc été la plus fondamentale, la plus importante, la plus persistante de ma vie. Elle embrassait toutes les autres. Elle exigeait réponse. Il est étonnant pour moi de découvrir si tardivement qu’elle résumait ma question existentielle individuelle, sociale, théorique et pratique. Elle a commandé toutes mes questions secondaires. Elle a commandé ma vie. Bien sûr, il est impensable que j’y réponde pleinement. Mais je sais qu’elle a constitué l’unité de ma vie, de ma démarche artistique et théorique, l’une appelant l’autre, nourrissant l’autre et réciproquement. Au moins, cela est-il aujourd’hui devenu clair pour moi. Et j’ai même eu le bonheur d’y fonder mon exigence éthique dans l’utopie de l’hyperhumanisme et de l’éthique planétaire qui en résulte. J’ai donc le sentiment d’avoir complété l’édifice. Mon essai sur l’hyper humanisme est aujourd’hui écrit et attend une réponse d’éditeur. Reste à aboutir dans la rédaction de ma théorie de la mythanalyse. Ce travail commencé lui aussi dans les années 1970 est très avancé, mais il progresse encore chaque jour et je ne sais pas le temps qu’il me faudra encore pour le juger suffisamment abouti et le soumette à un éditeur. Cela fera sans doute alors quelque cinquante ans que j’y réfléchis et que je le rédige selon diverses séquences. Je veux juste espérer que je pourrai vivre encore suffisamment d’années pour le compléter. Réf : Blog Avenir de l’art, 19 dec 2018 |

| Référence : O21701 Titre : Art - Avez-vous quelque chose à déclarer ? Date : 2017 Description et dimensions : Peinture éphémère de 12 m de diamètre sur le parvis du Centre Pompidou de Paris pendant 5 mois à compter du début de l’exposition Performance associée | Provenance Observations Reproduction du panneau « Art – Avez-vous quelque chose à déclarer ? Expositions Centre Pompidou Paris 2017 URL Bibliographie Ma vie d’artiste Toute ma vie professionnelle s’est construite autour de cette question, qui résumait mes quêtes antérieures, que j’ai formulée à l’âge de 30 ans exactement, en octobre 1971, sur un panneau de signalisation en tôle émaillée: ART – AVEZ-VOUS QUELQUE CHSE À DÉCLARER? Ma question était à la fois sociologique et mythanalytique. Sociologique parce que ce panneau de « douane culturelle » renvoyait à des clivages sociologiques au moment où émergeait en force l’avant-gardisme élitiste que je critiquais. Mythanalytique, parce que le mythe de l’art était alors déjà pour moi le mythe le plus significatif de notre rapport au monde du point de vue de la création et de l’interprétation que nous en construisons. Depuis, j’ai travaillé à construire une théorie et une pratique de l’art sociologique qui sont devenues aussi une pratique mythanalytique, comme en témoignent mes innombrables performances sociologiques successives dans divers groupes sociaux, grâce aux quelles j’ai pu maîtriser ma névrose d’enfant et sur la base des quelles j’ai pu construire la théorie de la mythanalyse que je propose de plus en plus publiquement. Je n’avais pas en tête un projet aussi clair que le compte rendu que j’en formule aujourd’hui. J’étais plutôt confronté à mes incertitudes, ma solitude, mes angoisses existentielles et je progressais sans en avoir vraiment conscience. Je ne savais pas bien comment assumer cette double activité théorique et pratique, que ni le milieu artistique, ni le milieu intellectuel, encore moins universitaire, n’étaient disposés à reconnaître. C’était par moment – à de nombreuses et longues reprises, décourageant; parfois un petit signal de reconnaissance me relançait dans mon activisme incessant. J’ai essayé dans les années 1980-90 d’en faire mon deuil, en vain. J’y ai finalement consacré ma vie. Mais avec le recul du temps, aujourd’hui, à 77 ans, 47 ans plus tard, je prends pleinement conscience de l’unité de cette démarche. L’art sociologique a été ma pratique artistique, mais aussi mon analyse mythanalytique. Et la théorie de la mythanalyse que j’ai ainsi construite, était donc inséparable de ma démarche artistique. L’une a été la base de l’autre et réciproquement. J’ai passé ma vie à répondre à ma question originelle sur l’art : ces quelques mots sur tôle émaillée! Cette question inscrite sur ce panneau de signalisation routière a donc été la plus fondamentale, la plus importante, la plus persistante de ma vie. Elle embrassait toutes les autres. Elle exigeait réponse. Il est étonnant pour moi de découvrir si tardivement qu’elle résumait ma question existentielle individuelle, sociale, théorique et pratique. Elle a commandé toutes mes questions secondaires. Elle a commandé ma vie. Bien sûr, il est impensable que j’y réponde pleinement. Mais je sais qu’elle a constitué l’unité de ma vie, de ma démarche artistique et théorique, l’une appelant l’autre, nourrissant l’autre et réciproquement. Au moins, cela est-il aujourd’hui devenu clair pour moi. Et j’ai même eu le bonheur d’y fonder mon exigence éthique dans l’utopie de l’hyperhumanisme et de l’éthique planétaire qui en résulte. J’ai donc le sentiment d’avoir complété l’édifice. Mon essai sur l’hyper humanisme est aujourd’hui écrit et attend une réponse d’éditeur. Reste à aboutir dans la rédaction de ma théorie de la mythanalyse. Ce travail commencé lui aussi dans les années 1970 est très avancé, mais il progresse encore chaque jour et je ne sais pas le temps qu’il me faudra encore pour le juger suffisamment abouti et le soumette à un éditeur. Cela fera sans doute alors quelque cinquante ans que j’y réfléchis et que je le rédige selon diverses séquences. Je veux juste espérer que je pourrai vivre encore suffisamment d’années pour le compléter. Réf : Blog Avenir de l’art, 19 dec 2018 |